La fabrique de la loi : de l’idée au Journal officiel

La loi est la norme votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), promulguée par le président de la République, qui s’impose à tous. Elle fixe des règles dans des domaines précis (droits fondamentaux, libertés publiques, finances publiques, organisation de la société).

Il existe deux types de lois :

- Projet de loi : initiative du gouvernement.

- Proposition de loi : initiative d’un ou plusieurs parlementaires.

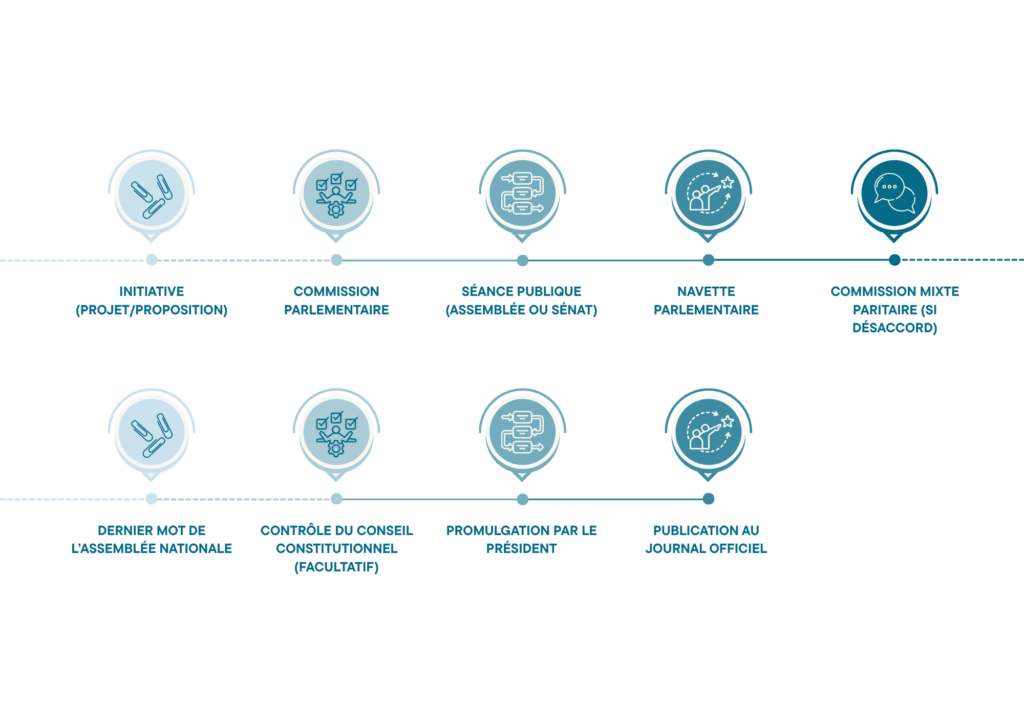

La procédure législative en France

Étape 1 : L’initiative

- Gouvernement : dépose un projet de loi accompagné d’une étude d’impact.

- Parlementaires : déposent une proposition de loi (dans leur “niche” ou de façon autonome).

Étape 2 : L’examen en commission

- Le texte est confié à une commission permanente (finances, lois, affaires sociales…).

- Le rapporteur est désigné, auditionne, rédige un rapport et propose des amendements.

Étape 3 : Le passage en séance publique

- Discussion générale : prise de parole des groupes.

- Examen article par article et vote des amendements.

- Vote sur l’ensemble du texte.

Étape 4 : La navette parlementaire

- Le texte adopté à l’Assemblée va au Sénat, et inversement.

- Allers-retours possibles jusqu’à accord.

- En cas de désaccord persistant : commission mixte paritaire (CMP), puis dernier mot à l’Assemblée.

Étape 5 : Le contrôle de constitutionnalité

- Le Conseil constitutionnel peut être saisi (Président, Premier ministre, 60 députés ou 60 sénateurs).

- Il vérifie la conformité du texte à la Constitution.

Étape 6 : La promulgation et la publication

- Le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours.

- La loi est publiée au Journal officiel → elle entre en vigueur.

Timeline de la fabrique de la loi

⏱️ Délais indicatifs (hors urgence ou procédure accélérée) :

- Dépôt du texte → Examen en commission : 2 à 4 semaines

- Passage en séance publique : 1 à 3 semaines

- Navette Assemblée/Sénat : 1 à 2 mois

- Promulgation et publication : 15 jours

📊 Statistique : environ 100 lois sont adoptées chaque année en France, dont la majorité sont d’initiative gouvernementale.

En pratique pour un élu

Pour un député : l’enjeu est de proposer des amendements utiles, de siéger en commission pour peser sur la rédaction, et de savoir utiliser la niche parlementaire pour mettre en avant ses propositions.

Pour un collaborateur : il faut maîtriser le calendrier, préparer les argumentaires pour la discussion générale et assurer la veille sur les amendements concurrents.

Conseil Hémicycle : toujours anticiper → un amendement ou une intervention préparé à l’avance a beaucoup plus de chances d’être pris en compte.

Ouverture comparative internationale

🇩🇪 Allemagne

- Le Bundestag (chambre basse) a un rôle central, mais le Bundesrat (chambre des Länder) dispose d’un droit de veto sur certaines lois.

- Le processus est plus long mais garantit un fort ancrage fédéral.

🇬🇧 Royaume-Uni

- Les projets de loi passent par plusieurs “readings” à la Chambre des communes et à la Chambre des Lords.

- La Chambre des Lords peut retarder un texte, mais la Chambre des communes a le dernier mot.

🇺🇸 États-Unis

- Le Congrès (House of Representatives + Senate) doit adopter la loi dans les mêmes termes.

- Le président dispose d’un droit de veto, que le Congrès peut surmonter par un vote à la majorité des 2/3.

💡 Comparaison : la France combine un fort pouvoir exécutif (49.3, ordre du jour) et un bicamérisme tempéré (Assemblée > Sénat), ce qui la distingue des modèles plus parlementaires (Royaume-Uni) ou fédéraux (Allemagne, États-Unis).

La fabrique de la loi est un processus structuré mais flexible, où le gouvernement dispose de nombreux leviers (ordre du jour, procédure accélérée, 49.3).

Pour un élu, l’enjeu est de maîtriser le calendrier et les leviers d’intervention (amendements, niches, commissions).